相続

人の死亡により相続が発生し、その人の不動産、現金、預貯金、株式等の財産が相続財産となります。とりわけ相続による不動産の名義変更は司法書士の業務としてよく行われています。また、令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。相続に密接に関係している戸籍の取得や法定相続情報の申請、取得また、相続放棄の申請業務もいたしております。

地域密着の司法書士事務所、費用も安く、安心できます。

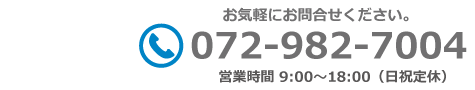

お気軽にお問い合わせください。

自筆証書遺言

- 自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言書は、本文を自筆し、日付を記入し、署名・押印するといった要件を遵守しなければなりません。但し、財産目録については本文とは別に、パソコンでの作成が認められるようになりました。しかし、本文同様に、署名・押印は必要です。

- 自筆証書遺言の保管方法

自宅で保管、又は専門家に預ける、銀行の貸金庫を利用する。法務局の保管制度を利用する。

- 検認手続き

遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続きが必要です。但し、法務局の保管制度を利用した場合には家庭裁判所の検認が免除され紛失や変造などのリスクはありません。

公正証書遺言

- 公正証書遺言の作成の流れ

①公証人役場を調べ、担当公証人が決まったら自分の財産をどのように遺すのか、公証人と相談し遺言内容を完成させます。

②作成日の予約

③作成日当日は、事前の打ち合わせによって決定した遺言の内容を公証人が読み上げ、確認し、間違いがなければ、プリントアウトした証書に本人及び証人2名が署名捺印したものを公証人が認証文を付して署名・押印して公正証書遺言となります。 - 公正証書遺言の保管方法

原本は公証人役場に保管されます。同時に正本と謄本が本人に交付されます。万が一紛失してしまっても、再発行を請求することができます。また検認手続きも必要ありません。

相続放棄

相続開始を知った日から3ケ月以内に亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述が必要となります。

- プラス財産よりマイナス財産が多いことがはっきりしている場合や、相続争いに関わりたくないなども検討した方がよいかもしれません。但し、マイナス財産が多いことがはっきりしている場合、第一順位の相続人全員で相続放棄をしても、第二順位、第三順位の相続となりますので、細心の注意が必要です。

- 相続分を有償譲渡すれば、煩わしくなくお金をもらうことが可能となります。

法定相続証明情報

この制度は元々、空き家を減らすため、相続登記を促すために作られた

制度です。しかし、相続登記以外にも各金融機関等への手続きにも利用

できます。

今までは、不動産の名義変更、預貯金の相続手続き、保険金の請求・名義変更手続き、有価証券の名義変更手続きを行う際必要な書類を各窓口

にそれぞれ提出する必要がありました。しかし事前に法務局へ戸籍謄本

を提出して「法定相続情報一覧図」を取得すれば、戸籍謄本提出の代わりに「法定相続情報一覧図」で対応できます。

- 金融機関での運用については、義務化されていないため、まれに利用できない機関があります。

- 「法定相続情報一覧図」作成のため戸籍謄本の提出が必要なため外国籍の方が1人でもいると、この制度を利用することができません。

売買

土地や建物を売ったり、買ったりした場合に新しい所有者に名義を移す登記をいたします。現状はローン等の設定等もあり不動産業者の仲介により司法書士が登記をする。という流れが主流ですが、個人間の売買等に関しましては、売買契約書の作成から登記までいたします。

お気軽にお問い合わせください。

贈与

土地や建物を親から子へ贈与した場合、また、夫から妻へ贈与した場合等に贈与による名義の変更登記が必要となり、そのお手伝いをいたします。

いろんなご相談を承っております。

商業、法人

会社や法人の設立、本店移転、目的、役員変更から解散・清算、清算決了まで、会社法人に関する登記全般の業務を行っております。

設 立

株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の形態があります。ほとんどは

株式会社、合同会社の設立となっております。